4.7 Caracterización Comercial de la Murta

Categoría :Alimentos

Sub-Categoría : Frutos

Producto : Murta

Generalidades

La Murta o Murtilla (Ugni molinae), es una especie que pertenece a la familia de las Myrtacea, crece en Chile desde Talca hasta el Río Palena, encontrándose habitualmente en terrenos despejados, en los bordes del Bosque o formando parte del matorral arbustivo. En la parte Norte de su distribución crece principalmente en la Cordillera de la Costa (Hoffmann, 1982).

La especie crece preferentemente en lugares asoleados y secos, sin embargo también se le puede encontrar a orillas de cursos de agua. Se desarrolla formando matorrales de densidad variable, constituidos por la brotación de yemas radiculares y también por el enraizamiento natural de las ramas que crecen pegadas al suelo (Lavín y Muñoz, 1988; cit. por Illanes, G. 1994).

La planta produce frutos comestibles, las que consisten en bayas globosas y pequeñas, de agradable sabor y aroma, las que son utilizadas para el consumo fresco y como ingrediente para la fabricación artesanal de mermeladas, jarabes, postres y licores (Novoa, 1983; cit. por Seguel et al,. 2000).

Según Alba (1977), cit. por Illanes (1994), la Murta se puede consumir de variadas formas, tales como: Jaleas, Mermeladas, pulpas y jarabes. A su vez Novoa (1982) habla de la posibilidad de utilización en forma natural, en conservas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

La natural adaptación de esta especie a suelos de baja fertilidad, unido a su habilidad para competir con otras plantas, indican que U. molinae podría ser una interesante alternativa no sólo en la ocupación de suelos degradados sino que también como una opción frutícola del sur del país.

El principal problema que presenta el fruto es la baja durabilidad una vez cosechado, el que en condiciones normales no supera los 8 días. Sin embargo, en frío (1º C), es posible conservar la fruta por más tiempo, pudiendo alcanzar los dos meses sin perder sus propiedades organolépticas (Novoa, 1982).

De acuerdo con Seguel, cit. por INFOR (2002), el fruto puede conservarse con todas sus propiedades organolépticas intactas hasta por 6 meses a una temperatura de 5 ºC, sin control de atmósfera, pero esto está en función del genotipo utilizado.

Lo anterior facilitaría la posibilidad introducir esta especie a los mercados nacionales e internacionales como fruto fresco o procesado, ampliando sus actuales alternativas de uso (Seguel, et al, 2000).

La época de colecta del fruto se produce desde Febrero- Marzo hasta Mayo, esta época depende directamente de la distribución geográfica, siendo más temprana la colecta mientras más al norte se encuentre el recurso (Lavin y Muñoz, 1988; cit. por Sepulveda, 1994).

Debido a que existe una gran variabilidad en el sitio (exposición, condiciones de sombra, densidad, etc.), la cosecha de los frutos se realiza en forma selectiva, ya que no todos los frutos maduran al mismo tiempo. Esto ocurre así tanto en una misma planta como entre plantas vecinas (Novoa, 1982).

Características del Proceso Comercial Interno y Externo

De acuerdo con Illanes (1994) e INFOR (2002), el proceso de comercialización está constituido principalmente por tres actores :

I.- Los Recolectores / vendedores

Corresponden a los campesinos y lugareños que recolectan la Murta y la venden en centros urbanos, carreteras o ferias públicas

II .- Las Empresas procesadoras, Mercados Locales :

Corresponden a los vendedores finales del producto los que en ocasiones corresponden a los propios recolectores.

III.- Consumidores finales:

Corresponden a los últimos actores en el proceso comercial los que pueden consumir el producto fresco o le realizan algún tipo de transformación como por ejemplo: fabricación de mermelada, enmurtado (Mezcla de Agua ardiente, almibar y Murtas), conservas de Murta al jugo y conservas de Murta mezclada con varias frutas (Ej: Membrillo, Pera, Manzana, etc.).

Según Novoa (1982), existen en la ciudad de Valdivia dos formas o métodos distintos de comercialización del producto, uno es cuando el recolector lleva la Murta al mercado publico (Feria Fluvial) y ahí vende su producto a los consumidores finales y el otro es que el recolector vende casa a casa su producto. Estas dos formas de comercio son también utilizadas en otras ciudades del sur de Chile (Larraín et al, 2002).

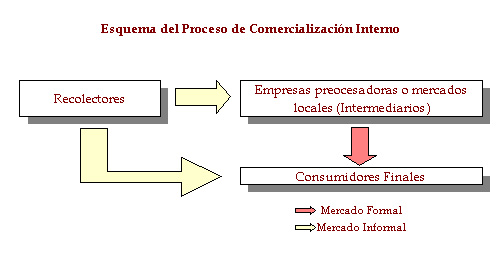

La figura 23 muestra el proceso comercial interno y los principales actores o agentes involucrados en la comercialización de la Murta y sus subproductos.

Figura 23: Esquema básico del proceso de comercialización interno.

Como se puede apreciar en la figura, en general el proceso comercial o la cadena comercial de la Murta es muy sencilla con pocos actores y perfectamente identificados. Sin embargo cabe destacar lo informal del proceso comercial.

El producto una vez recolectado es transportado hasta las ciudades y vendido a los intermediarios y a los consumidores finales. La otra línea de comercialización es aquella que se efectúa a través de una empresa exportadora. En este caso es la misma empresa la que compra a los recolectores quienes recolectan la Murta desde sus propios predios, desde predios de vecinos (con o sin autorización de ingreso) y también desde predios propios de la empresa exportadora mediante un sistema de trato por kg. recolectado (INFOR, 2002).

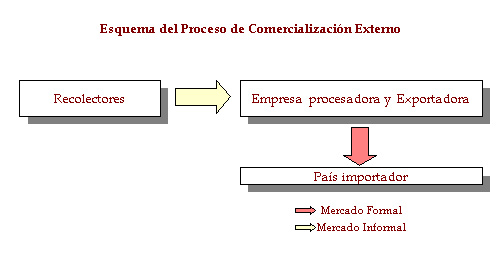

La figura 24 muestra el proceso comercial externo y los principales actores o agentes involucrados en la comercialización de la Murta.

Figura 24: Esquema básico del proceso de comercialización externo.

Al igual que en la figura 23, en el proceso comercial externo el número de actores o agentes involucrados es el mínimo para realizar la gestión, esto ocurre así debido a que es un producto poco conocido a nivel internacional y por lo tanto no existe mucho interés a nivel nacional por su comercialización.

Cabe destacar que el proceso comercial semiformal que ocurre entre el recolector y el exportador se basa en que existe un acuerdo de precio a priori, sin embargo no existen registros contables legales de la transacción, es decir en esta etapa no existe un impuesto asociado a la compra/venta del producto.

Caracterización, análisis y sistematización de los mercados Caracterización de la Oferta de Murta

Estudios realizados en la décima región estiman una superficie cubierta con Murta cercana a las 5.000 ha y la producción estimada varía de acuerdo a la edad y estado de desarrollo de la planta, así como a la fertilidad del suelo donde está creciendo (Alba, 1977; cit. por Illanes, 1994).

De acuerdo a este mismo autor, en condiciones naturales, una hectárea de Murta puede llegar a producir 1.000 kg de fruta, y al aplicar manejo silvicultural (Poda, Fertilización, controles sanitarios y métodos apropiados de cosecha), estos rendimientos se pueden aumentar hasta los 3.000 kg/ha/año.

En relación con la recolección, en promedio una persona logra recolectar entre 1,2 kg/hr a 1,6 Kg/hr. De acuerdo a esto al día una persona logra recolectar entre 10 - 13 Kg/día, registrándose rendimientos de hasta 20 Kg/día por persona (Novoa, 1982).

En general los recolectores trabajan como grupo familiar recolectando los frutos durante períodos de 5 a 6 días semanales, alcanzando a recolectar desde 160 a 200 kg. Esta recolección es transportada hasta la cuidad como por ejemplo en canastos de 40 kg. (Novoa, 1982).

Demanda interna de Murta

De acuerdo a Novoa (1982), sólo entre la ciudad de Valdivia y Osorno, se estarían consumiendo alrededor de 105.000 kg de Murta por temporada para consumo familiar. Si consideramos que el año 1982 existía una población de 230.100 hab (INE, 1982), tendríamos un consumo per capita de 450 gr/año.

De acuerdo a prospecciones propias, en la Vega Monumental de Concepción y en la feria Publica de Los Ángeles, se constató que el consumo de Murta per capita es menor al estimado por Novoa en 1982 para las provincias de Valdivia y Osorno, alcanzando sólo en promedio a 150 gr/hab, la razón de esto podría explicarse por razones de moda, costumbres y desconocimiento, es decir la gente del sur está mucho más sociabilizada con este tipo de frutos.

Estos volúmenes de consumo interno o demanda interna son utilizados principalmente para la fabricación de alimentos y bebidas caseras (mermeladas, conservas, licores, etc.). De acuerdo a Novoa (1992), estos valores estarían subestimados para las zonas sur, sin embargo es una forma certera de lograr estimar un consumo promedio interno ajustado a la realidad del país, donde muchas veces el desconocimiento

de un fruto no tradicional provoca un desmedro en la importancia relativa del consumo en lugares donde dicho fruto es muy conocido y apetecido.

Si consideramos 150 gr/hab como un valor promedio de consumo de Murta para la zona sur de Chile y considerando sólo los grandes centros urbanos o los de mayor importancia en cuanto a población, se puede llegar a estimar la demanda interna de Murta Ver Cuadro 7.1.

El cuadro 19 muestra una estimación de la demanda para consumo interno o familiar para los principales centros poblados del sur de Chile en base a antecedentes de población según INE (2002), Novoa (1982) y apreciaciones propias del autor.

Cuadro 19. Estimación de la Demanda Interna de Murta para los principales centros poblados del sur de Chile desde la VIII a la X región.

Supuestos: Consumo per capita de 150 gr/hab, y el consumo se mantiene constante entre regiones y habitantes

En este cuadro se muestra, en base a las estimaciones por persona descritas anteriormente, cual sería el consumo de Murta a nivel comunal. Debe dejarse claro que estos valores son sólo estimaciones potenciales del consumo interno si el producto fuera conocido y apetecido por la población.

Por otra parte, el Cuadro 20 Muestra los montos y volúmenes exportados de Murta para los años 1990, 1991, 1992, 1995 y 2002.

Cuadro 20. Montos de exportación para Murta durante los años 1990 -2002

Fuente : Illanes (1994), INFOR (2002)

No se tienen antecedentes de los montos en US$ FOB exportados, razón por la cual no será posible analizar la demanda en precios y montos por año.

Debido al comportamiento errático de las exportaciones es difícil lograr concluir de manera seria y precisa una tendencia que pueda orientar al empresario o exportador con respecto a este PFNM. Sin embargo en base a antecedentes recopilados en Larrain et. al, (2002), en el presente año se realizaron exportaciones de Murta (Ver cuadro 2) por un total de 2.5 ton (exportación realizada por Afodech Ltda.), la cual cumplió con los requisitos establecidos por el país importador, lo que hace preveer la posibilidad cierta de continuar con las exportaciones el próximo año y con montos mayores.

El cuadro 21 muestra la totalidad de empresas que han participado de las exportaciones de Murta durante los años 1990, 1991, 1992, 1995 y 2002.

Cuadro 21. Empresas exportadoras de Murta durante los años 1990, 1991, 1992, 1995 y 2002.

Fuente : Illanes (1994), INFOR (2002)

Al observar el cuadro 21 se puede concluir que a pesar de haber existido varias empresas con exportaciones de Murta desde el año 1990, estas no continuaron con las transacciones en los años posteriores, esto probablemente se debe a problemas con el producto por no lograr cumplir con las exigencias de calidad del país importador o simplemente a que se trataba de mercados exploratorios, los cuales no resultaron como negocio.

Demanda externa de Murta

El cuadro 22 muestra el destino de las exportaciones de Murta durante los años 1990, 1991, 1992, 1995 y 2002 en términos de volumen exportado, los montos en US$ FOB, no fue posible obtener, debido a ausencia de esos datos en la fuente consultada.

Cuadro 22. Destino de las exportaciones de Murta durante los años 1990, 1991, 1992, 1995 y 2002

Fuente : Illanes (1994), INFOR (2002)

De acuerdo a este cuadro se puede deducir que existen posibilidades de destino para las exportaciones de Murta, pero debido a lo errático de las exportaciones realizadas para este fruto, es difícil poder concluir en forma certera el destino de futuras exportaciones, sin embargo, es claro que existen indicadores que apuntan hacia potenciales mercados como es el caso de Alemania, Francia, Italia; pero antes se debe asegurar la calidad y un monto estable de oferta para lograr realizar un negocio serio y sostenible.

Bibliografía Relacionada

Hoffmann, A. 1982. Flora silvestre de Chile. Una guía ilustrada para la identificación de las especies de plantas leñosas del sur de Chile. Edicione Fundación Claudio Gay. Santiago. Chile.

Illanes, G. 1994. Chile: Situación Actual y Perspectivas de la Exportación de Zarzaparrilla y Murta. Memoria de Título. Escuela de Agronomía, Fac. de Cs. Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 100 págs.

INE, 1982. Compendio estadístico 1982. Santiago, Chile. 20 p. Instituto Nacional de Estadísticas

INE , 2002. Censo 2002. Resultados Preliminares de Población y vivienda. XVI Censo Nacional de Población y VI Censo de Vivienda.

INFOR, 2002. Informe 1ª Gira Tecnológica Proyecto Innovación Tecnológica y Comercial de Productos Forestales No Madereros (PFNM) en Chile. Proyecto FONDEF-INFOR-INTEC DOOI1041.

Seguel, I., Peñaloza, E., Gaete, N., Montenegro, A., Torres, A. 2000. Colecta y Caracterización Molecular de Germoplasma de Murta (Ugni molinae) en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca. Temuco. Chile. AGRO SUR 28(2) 32 - 41

Sepulveda, C. 1994. Evaluación del Comportamiento Físico - Química del Fruto de Murtilla (Ugni molinae) Sometido a Distintas Temperaturas de Congelación y Tiempos de Almacenaje. Memoria de Título presentada. Departamento de Producción Vegetal. Facultad de Agronomía. Universidad de Concepción. Chillan. Chile.