4.4 Caracterización Comercial del Avellano

Categorías : Alimentos

: Plantas medicinales y aceites esenciales

: Ornamentales

Productos : Avellana

: Ramas de Avellano

: Corteza de Avellano

: Aceite esencial de Avellana

: Árbol melífero

Generalidades

Esta especie es ampliamente conocida en Chile y el extranjero por sus características ornamentales (Pognat 2001). Entre enero y marzo se pueden apreciar sus flores blancas en forma de inflorescencias, al mismo tiempo penden sus frutos comestibles o avellanas derivadas del año anterior, siendo en un principio de color rojas y color café cuando maduran (Donoso, 1983 citado por FAO, 1998).

Las avellanas pueden ser consumidas frescas, tostadas o hervidas, estas mismas al triturarlas sirven para la preparación de un sucedáneo del café con idénticas propiedades a la malta (FAO, 1998) o como harina (producto similar a la harina tostada de trigo). Otro producto es el Aceite Esencial de Avellanas, el cual es utilizado en la industria farmacológica y cosmetológica o para consumo normal como aceite comestible (Martínez, C. 2001). Sus ramas y hojas se utilizan en adornos y arreglos florales (Pognat, 2001). Su corteza se utiliza como infusión terapéutica contra la diarrea y fiebre y el árbol como planta ornamental en parques y jardines Su madera es utilizada para mueblería y artículos de artesanía por su hermoso veteado.(Ambiente y Desarrollo, 1996; Massardo y Rozzi, 1996).

Por otra parte su prolongado período de floración así como las características de sus flores la hacen una especie muy apropiada para la producción de miel (Tacón, 1999).

La temporada de recolección del fruto del Avellano es de marzo a mayo, posterior a esto baja la calidad de la avellana, aumentando su grado de germinación y su humedad, con lo que la venta del producto se hace más difícil (Pognat 2001). Los recolectores son generalmente campesinos que cosechan los productos desde sus propios predios, con lo que complementan sus ingresos, sin embargo, la gran dispersión de los árboles les obliga a ingresar a los predios aledaños con un gran riesgo asociado, por tratarse de una actividad ilegal (Tacón, 1999)

Características del proceso comercial interno

De acuerdo a Pognat (2001), el proceso comercial consta de los siguientes actores, los cuales son básicamente los mismos que operan en la Mosqueta y los Hongos

I.- Los Recolectores: Corresponden a gente tanto de la ciudad (Recolectores Temporales) como a familias del sector rural de bajos ingresos los cuales recolectan los productos tanto de sus predios como de predios de terceros en forma manual.

II.- Compradores primarios

III.- Intermediarios y/o Los Acopiadores

IV.- Las Empresas procesadoras

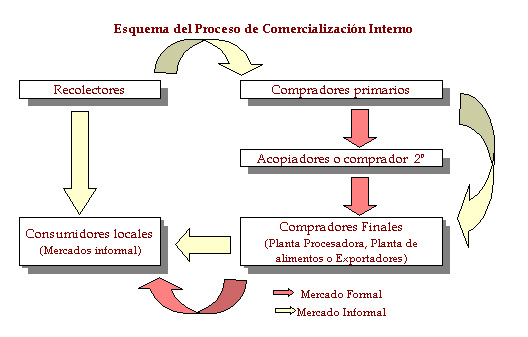

La figura 9 muestra el proceso comercial interno y los principales actores o agentes involucrados en la comercialización de los subproductos del Avellano, encontrándose aquí: Frutos, Harina, Hojas y Ramas y Corteza.

Figura 9: Esquema básico del proceso de comercialización interno.

La figura 9 muestra básicamente el proceso de comercialización interno de los subproductos del Avellano (Avellanas, Aceites, Ramas, etc.). Este proceso consta de dos tipos de canales de comercialización, uno formal, en el cual existen registros numéricos y estadísticos de volúmenes y montos transados y otro completamente informal, caracterizado por eventos de compra y venta en la calle o en mercados locales, del cual no existen registros claros.

Gompertz (1998) describe que la avellana forma parte de los mismos mercados que la rosa mosqueta y la Murta (Ugni molinae), transándose en mercados locales, regionales y ocasionalmente nacionales.

Según Tacón et al., (1999), el mercadeo se basa en el clientelismo tradicional, con pactos de palabra en cuanto a precios y regularidad en el abastecimiento, dichos pactos son guardados celosamente por tratarse de actividades no declaradas.

Características del proceso comercial externo

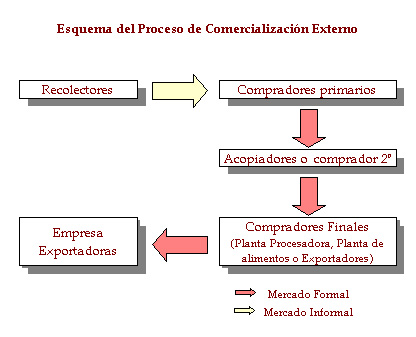

La figura 10 muestra el proceso de comercialización externo y los agentes involucrados para los productos asociados al Avellano y que poseen un mercado externo o de exportación.

Figura 10: Esquema básico del proceso de comercialización externo.

Al igual que en todos los PFNM exportables, el proceso comercial externo es básicamente el mismo y corresponde a la continuación del proceso comercial interno, repitiéndose los mismos actores de este, más la empresa exportadora y el país de destino o importador del producto.

El Aceite Esencial se considera dentro de este esquema por pertenecer a una cadena productiva posterior en la que esta involucrada principalmente la empresa procesadora, la exportadora y el país importador, por lo tanto el productor o recolector no se considera en el esquema productivo. De esta manera, el sistema comienza con la industrialización del producto "fruto".

Caracterización, análisis y sistematización de los mercadosCaracterización de la Oferta de productos de Avellano

El área de distribución de la especie, que va desde el norte del Río Teno por la Cordillera de los Andes y desde el sur del Río Mataquito por la Cordillera de la Costa, hasta las islas Guaitecas, en asociación con especies típicas de los Tipos Forestales Ciprés de la Cordillera, Roble - Hualo, Roble - Raulí - Coigüe, Coigüe - Raulí - Tepa y Siempreverde (Donoso, 1993), demuestra de cierta manera el potencial productivo que puede llegar a tener la especie.

El volumen de recolección de Avellanas es a nivel nacional de aproximadamente 400.000 kg/año, los que están destinados básicamente a la producción de avellanas tostadas para consumo humano y aceites naturales. Algunas estimaciones señalan que el país puede llegar a producir 70.000 ton/año, proveniente de 145.000 ha.(aprox. 480 kg/ha) de bosques donde domina el Avellano (Pognat, 2001).

Por su parte, Intec (1982), señala que la disponibilidad anual de avellanas sería de 300.000 ton, pero que por la forma de distribución irregular de los árboles y la forma o método de cosecha, ésta no superaría el 30% de dicho valor.

La cantidad de frutos que puede producir un Avellano esta directamente relacionado con la edad del árbol, con el diámetro y con el tipo de regeneración de la cual proviene dicho árbol (Donoso, 1978; Donoso y Soto, 1979).

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la producción por hectárea de frutos en poblaciones naturales varía entre los 3 y 10 kg/árbol, lo que es variable en función de las características en la periodicidad de semillación y a las diferencias entre individuos (Donoso et al , 1993), sin embargo y en contraposición, estudios realizados por Cidere Bio-Bio, indican producciones que varían de 30 - 60 kg/árb., siendo normal obtener producciones de 30 kg/árb. (INTEC, 1982). Por otro lado, Donoso (1978), indica de acuerdo a información propia no publicada, anualmente se pierden 300.000 ton. de avellanas en los campos chilenos.

Para el caso de plantaciones de Avellano, los valores de producción son superiores alcanzando 144 kilos/ha a los 9 años, 2.000 kg/ha a los 12 años y más de 3.000 kg/ha a los 13 años (Donoso, 1997). Esto está demostrando por un lado que la edad es directamente proporcional a la productividad de semillas y por otro lado el gran potencial productivo que presenta la especie a nivel de plantación.

Lara (1985), cit. por Tacón (1999), estima que de acuerdo a funciones de producción obtenidas por Donoso (1978), las producciones (bosques naturales de tipo renoval) varían de 340 a 4.000.- Kg/ha.

Antecedentes sobre la producción de frutos por kilo, indican valores promedio de 588,64 semillas/kg. para árboles con diámetros que varían entre los 6,35 cm y 36,83 cm. para la zona de Malleco (Donoso, 1978).

En términos de rendimiento y productividad, según Pognat (2001) de 50-60 kg de avellanas frescas se obtienen 5 Kg de avellanas tostadas. En relación a la obtención de aceite de Avellana, estudios señalan que el 42% de la parte comestible corresponde a aceite (INTEC, 1982), de igual manera, Jorquera (1999) entrega valores de productividad en la extracción de aceite de avellana de la parte comestible entre 45 - 50%.

Demanda interna

Actualmente la mayor parte de la producción de Avellana en bruto se destina a la pequeña industria procesadora o procesos artesanales de producción, la que la transforma a la avellana en avellana semitostada a granel, avellana tostada, harina y aceite de avellanas. Por otro lado existe la producción de ramaje para adornos y arreglos florales.

El abastecimiento de las empresas procesadoras dependen exclusivamente de los recolectores que entregan sus productos a los acopiadores. Los principales centros productivos se encuentran entre la VII y IX Región. Destacan aquí Vilches, Chanco, Chillán, Angol, Victoria, Gorbea y Loncoche. El destino de esta producción es a centros urbanos del Sur y al Área Metropolitana de Santiago.

El cuadro 8 muestra algunas de las principales empresas o personas naturales que están involucradas en el proceso de comercialización interno y la demanda interna de PFNM derivados del Avellano.

Cuadro 8. Principales características de la demanda interna de Avellanas

Ciudad /Localidad |

Comprador |

Temporada de Compra |

Exigencias de Calidad |

Precio ($/un*.) |

Demanda (un./año) |

Santiago |

Soprole |

Temporada |

Avellana tostada |

3.200 $/kg |

S/I |

Los Ángeles |

Tostaduría Andresito |

Temporada |

Avellana tostada |

1.800 - 3.200 $/kg |

Sin Información |

Niblinto |

Ismael Muñoz |

Marzo-Mayo |

Avellanas Tamaño grande y limpia |

3.000.- |

(9000 Kg) 150 sacos |

Victoria |

Tostaduría Pérez |

Marzo-Mayo |

Avellanas Tamaño grande y limpia |

6.000.- |

3.000.- sacos |

|

Rene Cid |

Marzo-Mayo |

Avellanas Tamaño grande, limpia, deben ser recolectadas sobre el suelo (no sobre el árbol) |

3.500.- |

600 sacos |

Collipulli |

Manuel A. San Martín |

Marzo-Mayo |

Avellanas Tamaño grande, limpia, deben ser recolectadas sobre el suelo (no sobre el árbol) |

2.000.- - 3.000.- |

600 - 1.200 sacos |

Lastarrias |

Tostaduría Sierra |

Marzo-Mayo |

Sin Información |

5.000 |

600 - 1.200 sacos |

Temuco |

SODESUR LTDA. |

Marzo -Abril |

Avellanas Tamaño grande, limpia, deben ser recolectadas sobre el suelo (no sobre el árbol) |

6.000.- |

1.300 Ton |

Vilcún |

Galpón E. Renaval |

Temporada |

Avellanas Sin tierra, maduras y del año |

6.000.- |

800 sacos |

Santiago |

Loncopan |

Marzo a Agosto |

Avellanas Sin tierra, maduras y del año |

5.000 - 6.000 |

80.000 kg c/cascara y 10.000 kg. pepa limpia |

- |

Mercados locales |

Todo el año |

Ramas verdes, limpias y frescas de 1 mt de longitud |

150$/rama -1.000.- $/rama |

Variable, dependiendo del centro de compra |

FUENTE: Adaptado de Pognat (2001).

De este se desprende que en general los requerimientos de calidad de los subproductos del Avellano no son muy exigentes y que en general lo que más se requiere es la madurez del fruto y frescura y verdosidad del ramaje.

En relación a las exportaciones de Avellanas, los principales montos comercializados corresponden al subproducto Aceite esencial, seguido por la nuez o fruto en cualquiera de sus categorías, sea este semitostado, tostado o fresco. Cabe destacar que la mayor permanencia en el mercado la tiene también el Aceite Esencial, siendo constante desde 1993, teniendo un máximo el año 1997 con 92.482 US$ FOB. (Ver Anexo 3 Cuadro 1). Otros productos como ramas y hojas para ornamentación están recién posicionándose en el mercado externo, sin embargo debe considerarse que para lograr un espacio en el mercado externo se debe primero que nada dar a conocer el producto.

El Cuadro 9, muestra las principales empresas exportadores de subproductos del Avellano durante los años 2000 y 2001 en términos de volumen (ton) y monto FOB (miles US$).

Cuadro 9. Empresas exportadoras de Subproductos del Avellano durante el año 2000 y 2001

Fuente: Estadísticas Prochile (http\\www.prochile.cl) y Estadísticas Infor período 2000 - 2001

El cuadro anterior muestra que son tres las empresas que se han mantenido en el mercado exportador, lo que de algún modo representa la demanda interna formal que existe para los subproductos del Avellano.

El monto demandado indica que existe un mercado que se debe satisfacer con un producto de calidad, ya que el fin de esta demanda interna es la exportación del producto elaborado o semielaborado como es el caso de la Avellana Tostada o el Aceite Esencial.

La Figura 11 muestra el comportamiento de la demanda en base a las exportaciones de subproductos del Avellano realizadas durante en el período 1990 - 2001. Las curvas representan los valores correspondientes a toneladas y US$ FOB (miles) exportados por diferentes empresas para cada tipo de subproducto.

Figura 11: Comportamiento de las exportaciones de Subproductos del Avellano durante el período 1991 - 2001. En Ton y US$ FOB.

Cabe señalar que sólo existen registros de exportaciones desde el año 1993, anterior a esto pueden haber ocurrido pero no existen registros confiables que lo aseguren o ratifiquen.

Sin embargo, en la figura 11 se puede observar que la demanda por las nueces de Avellano (Avellanas) en cualquiera de sus formas de procesamiento ha aumentado desde al año 1999 de 1,91 toneladas hasta llegar a 10,85 toneladas el año 2001, lo cual está indicando un gran potencial de desarrollo para este subproducto.

El caso del Aceite Esencial de Avellana es un subproducto que tiene buenas posibilidades a nivel internacional, sólo requiere tal vez un mayor grado de conocimiento internacional.

La figura 12 Muestra el comportamiento de los precios nominales de los subproductos del Avellano que han sido exportados desde el año 1991 hasta la fecha en US$ FOB / ton.

Figura 11: Precios Nominales en US$ / Ton de los subproductos del Avellano exportados desde el año 1991 hasta el año 2001.

Los más altos precios nominales los presentan los aceites esenciales y luego las ramas para ornamentación, más abajo se encuentran las avellanas propiamente tal en cualquiera de sus modos de utilización pero principalmente corresponden a avellanas tostadas.

La tendencia de los precios es muy semejante a la tendencia de los volúmenes y los montos en US$ FOB exportados y en general presentan una pendiente positiva a excepción de la curva correspondiente a los aceites esenciales, la cual ha desendido desde el año 1991 hasta el año 2000, y con una mayor estabilización en el año 2001.

Demanda externa de Subproductos del Avellano

El Cuadro 10 muestra los volúmenes exportados y los montos correspondientes en miles de US$, para los años 2000 y 2001 de acuerdo a país de destino.

Cuadro 10. Países destino de las exportaciones de Subproductos del Avellano durante los años 2000 y 2001

Fuente: Estadísticas Prochile (http\\www.prochile.cl) y Estadísticas INFOR período 2000 - 2001.

Las cifras que se presentan, muestran que los principales países exportadores de subproductos del Avellano son Alemania, Argentina y Holanda. El principal país importador es Argentina con el subproducto Nuez. Cabe destacar el bajo número de países importadores, lo que puede deberse a un desconocimiento del producto y sus potenciales usos por parte del mercado externo.

Bibliografía Relacionada

Donoso, C. 1978. Antecedentes sobre Producción de Avellanas. Avance de Investigación. Bosque 2 (2): 105 - 109.

Donoso, C. y Soto, L. 1979. Antecedentes Sobre Producción de Avellanas. Segunda información de avance. Bosque 3 (1): 69 - 72.

Donoso, C., Hernández, M. , Navarro, C. 1993. Valores de Producción de Semillas y hojarasca de diferentes especies del Tipo Forestal Siempreverde de la Cordillera de la Costa de Valdivia Obtenidos durante un período de 10 años. Bosque 14 (2): 65 - 84.

Donoso, M. 1997. El Avellano: Un Productor Multiple. Revista Chile Forestal. Julio.

Pognat, C., 2001. Productos Forestales No Madereros. Producción Sustentable. Estudio de la comercialización de los productos forestales no madereros en la zona de amortiguación de la Reserva Nacional Malleco y propuestas de alternativas por su manejo. Memoria para optar al Título Profesional de Master en Agro-Silvo-Pecuario. Universidad de Paris XII - Val de Marne. Proyecto Conaf IX Región - FFEM - Office National des Forêst. 70 Pág.

Galdames, W. B. 2000. Diagnóstico del desarrollo de las exportaciones de productos forestales no madereros durante el período 1988 -1998. Tesis de Grado. Facultad de Cs. Forestales . Universidad Austral de Chile. Valdivia. Chile. 120 Pág.

Gompertz, M. A. 1998. Propuesta para el Uso de Productos Forestales No Madereros o Madereros no Tradicionales en la IX Región. Sin publicar

FAO. 1998. Productos Forestales No Madereros. Serie Forestal Nº 10. Oficina Regional de la FAO para America Latina y El Caribe. Dirección de Productos Forestales, Roma.

INTEC, 1982. Recolección e Industrialización de Avellana Chilena. Informe Final. INTEC - Chile / ODEPA. Santiago.

Jorquera, J. 1999. Obtención y Caracterización Física, Química, Biológica y Tecnológica de un concentrado proteíco de Avellana. Tesis de grado. Facultad de Ingeniería y Administración. Universidad de la Frontera. Temuco.

Martínez, C. 2001. Evaluación de la producción de nueces de once clones de Gevuina avellana Mol. Tesis de Grado. Facultad de Cs. Forestales . Universidad Austral de Chile. Valdivia. Chile.

Massardo, F. y Rozzi, R. 1996. Usos Medicinales de la Flora Nativa Chilena. Voloración de la Biodiversidad. Ambiente y Desarrollo. Vol XIII Nº 3. Pp 76 - 81

Tacón A., Fernández U., y Ortega F. 1999 . El Mercado de los PFNM y su Papel en la Conservación de la Ecorregión de los Bosques Valdivianos. Red de productos PFNM de Chile. Proyecto FB 80. WWF-CODEFF.